Liberté-Résistance

Le blog des esprits libres et éclairés - Contact : liberteresistance68@gmail.com

Translate

28 février 2026

Pierre Duriot

28/2/2026

La double arnaque électrique...

Pour ceux qui n’ont pas encore bien vu l’arnaque financière. L’État a fait la promotion de la voiture électrique avec l’argent du contribuable, la mise en place d’une électricité « verte » en trompe-l’œil, avec l’argent du contribuable. Les constructeurs automobiles s’en trouvent ruinés, parce que même avec les subventions, ces voitures électriques sont vendues à perte. Là-dessus, le même État, avec sa PPE3, va faire tripler le prix de l’électricité et va ainsi récupérer, sur le dos des rouleurs à l’électrique, les taxes qu’il ne perçoit plus sur les produits pétroliers du fait des rouleurs électriques. Mais tous les automobilistes sont aussi des consommateurs, qui vont tous payer l’électricité trois fois plus cher et donc, les contribuables qui ont déjà payé les subventions à la voiture électrique et aux énergies « vertes », vont également payer l’électricité trois fois plus cher, pour faire plaisir aux Allemands qui sont jaloux de nos centrales nucléaires et faire aussi plaisir à une poignée d’écolos, qui ont promu la voiture électrique et ruiné nos filières automobiles, pour une fable carbonée qui n’a strictement rien à voir avec le climat. Sans compter que les Allemands qui veulent démanteler EDF carburent à la centrale à charbon. Il faut croire que pour eux, la fable carbonée ne s’applique pas. Alors : heureux ?

27 février 2026

Régis de Castelnau

Diabolisation de Mélenchon, des nouvelles de l'hôpital psychiatrique français

- 27/2/2026 - L’ambassadeur d’Israël en France No2 donne le top départ d’une nouvelle campagne. Après avoir donné ses ordres au premier ministre de la France à l’occasion du dîner du CRIF, voilà qu’il décrète la façon dont il faut prononcer la langue française.

À l’américaine ! Non mais !

Diabolisation de Mélenchon, des nouvelles de l'hôpital psychiatrique français

- 27/2/2026 - L’ambassadeur d’Israël en France No2 donne le top départ d’une nouvelle campagne. Après avoir donné ses ordres au premier ministre de la France à l’occasion du dîner du CRIF, voilà qu’il décrète la façon dont il faut prononcer la langue française.

Et si vous pointez la manip qu’il y a derrière cette histoire de prononciation, vous êtes naturellement antisémite. Et tous les préposés d’obéir au coup de sifflet et de se précipiter pour poursuivre le travail de diabolisation de Mélenchon. Non parce qu’il serait antisémite, de cela ils s’en foutent, ils savent que c’est une accusation bidon. Mais le principal reproche est bien évidemment que lui et son mouvement commettent le sacrilège d’oser critiquer l’État d’Israël. Sachant que ça ne va pas durer, car grâce à Lecornu, au RN, et à François Hollande, la loi Yadan va y mettre bon ordre.

Parce que la manip en question, est celle qui a consisté au premier jour de la publication des documents Epstein à dédouaner la responsabilité du Mossad israélien pour évidemment accuser (sans rire) les Russes d’un complot visant à affaiblir l’Occident. Diversion grotesque qu’entend moquer Mélenchon. Et à l’évidence, cette histoire de prononciation soudain sortie du chapeau, était destinée à construire l’ambiance. Manip grosse comme une baraque à frites, mais que toute la presse mainstream a relayée comme un seul homme.

Cela n’empêche pas l’ambassadeur No2 de dire n’importe quoi. La terminaison en stein, n’est ni française ni américaine, à l’origine, elle est de langue allemande. Et se prononce « staïne ». Et en France c’est depuis toujours qu’on l’utilise de cette façon-là. D’Einstein à Lichtenstein, on ne va pas faire la liste de tout ces noms, elle serait trop longue. Jusqu’à Frankenstein dont on peut voir actuellement la version cinématographique de del Toro (je viens de la voir, pas mal).

Cela n’empêche pas tous les petits valets obéissants de se précipiter pour affubler Mélenchon du combo qui tue : antisémite et pro-russe. Ben oui, se foutre de la gueule de la grossière diversion de la fable du complot russe, c’est d’abord antisémite et naturellement être un valet de Poutine.

Plus minable tu meurs.

Va comprendre pourquoi, mais en lisant la prose du patron du Crif, je pensais à la citation attribuée à de Gaulle, répondant à une demande d’audience du président de l’association de l’époque : « si vous voulez me parler des Français juifs, je suis à votre disposition. Si vous voulez me parler d’Israël, désolé mais j’ai un ambassadeur sur place pour cela ».

Le vrai blocus de Cuba : son Politburo

H16

- 27/2/2026 - Décidément, la situation n’est pas rose à Cuba : le blocage de toute entrée de pétrole par les États-Unis n’arrange pas du tout l’île des Caraïbes – au point que Poutine, l’ami des castristes, monte au créneau. Sans cela, il va de soi que le communisme, en place à Cuba depuis plus d’un demi-siècle, aurait transformé l’île en véritable paradis.

C’est absolument évident à tel point que, dès qu’on évoque la misère cubaine, le mot « embargo » jaillit comme un diable de sa boîte, avec la certitude tranquille de celui qui vient de résoudre une équation à une inconnue.

Cuba va mal ? C’est l’embargo ! Cuba n’a plus d’électricité ? C’est l’embargo ! Cuba manque de nourriture ? C’est l’embargo. Le raisonnement est aussi simple qu’une recette de cuisine soviétique : prenez un pays, saupoudrez généreusement de communisme, faites revenir pendant quelques décennies et ajoutez quelques sanctions américaines : vous obtenez automatiquement la famine.

Et que ce raisonnement soit faux de bout en bout n’a jamais découragé les gauchistes.

Rappelons d’abord un fait que nos amis collectivistes préfèrent oublier : avant la révolution de 1959, Cuba était l’un des pays les plus développés d’Amérique latine, le quatrième en revenu par habitant, derrière le Venezuela, l’Uruguay et l’Argentine. Un médecin pour 980 habitants, un réseau ferroviaire pionnier (le premier d’Amérique latine, en 1837), la télévision commerciale dès 1950, plus de 350 salles de cinéma à La Havane, l’île n’était certes pas la Suisse, mais elle n’était pas non plus le tiers-monde que soixante-cinq ans de communisme en ont fait.

L’embargo, cet épouvantail

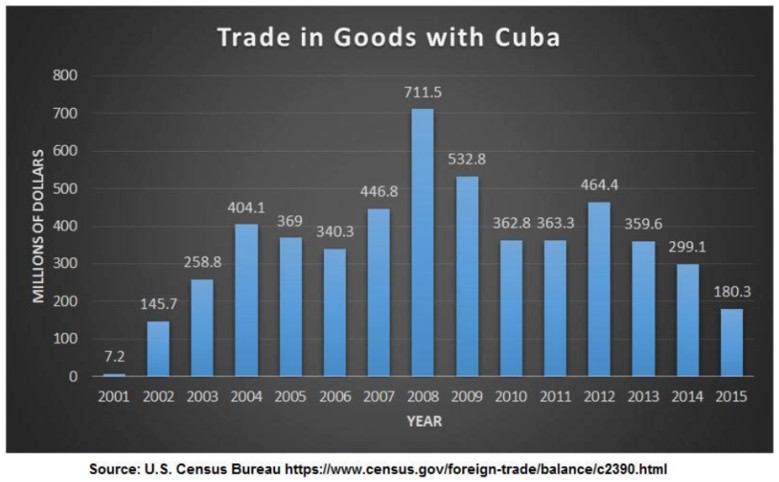

Quant à cet « embargo » dont les gauchistes parlent comme d’un mur de Berlin maritime, il n’est en réalité qu’une interdiction faite au régime castriste de contracter des dettes en dollars et de commercer directement avec des entreprises américaines, avec, notons-le, de substantielles exceptions pour les produits alimentaires et médicaux.

Pour l’énorme reste, Cuba peut commercer avec les États-Unis et d’ailleurs, les chiffres sont éloquents.

Entre 2000 et 2021, ils ont exporté vers Cuba entre 176 et 710 millions de dollars de produits alimentaires par an. En 2008, 35 à 45 % des importations alimentaires cubaines venaient des États-Unis, qui étaient devenus le premier fournisseur de nourriture de l’île. Les États-Unis fournissent encore 96 % du riz et 70 % de la volaille consommés à Cuba.

Voilà un embargo nettement moins étanche que ce qu’en disent les gauchistes.

Et pour le reste du monde ? Aucune restriction.

Cuba commerce librement avec l’Espagne, le Canada, la Chine, le Mexique, le Venezuela, la France, le Brésil et des dizaines d’autres pays. L’île reçoit des millions de touristes par an. Des entreprises espagnoles y investissent dans le tourisme. Des compagnies canadiennes y exploitent des mines. L’Union européenne entretient des relations diplomatiques et commerciales normales avec La Havane.

Prétendre que Cuba ne peut pas commercer est un mensonge pur et simple. Cuba peut commercer avec qui elle veut, mais ce qu’elle ne peut pas faire, c’est payer en dollars américains.

La dette, ou l’art de plumer la planète

D’ailleurs, Cuba en profite pour ne pas payer du tout ! Car voici le véritable tour de force du régime : avoir réussi à emprunter à la terre entière, à ne rembourser personne, et à faire porter le chapeau aux Américains.

Le palmarès est savoureux et tous ceux qui ont prêté à Cuba se sont finalement fait plumer : la Russie a prêté 35 milliards de dollars, et en a annulé 90 % en 2014. La Chine a prêté 6 milliards, et a tout effacé en 2011. Le Mexique : 487 millions, effacés en 2013. L’Afrique du Sud : 137 millions, effacés en 2012. Le Club de Paris : 11,1 milliards, dont 8,5 remis en 2015. La Roumanie attend toujours ses 900 millions. La République tchèque, ses 276 millions. La Hongrie, ses 200 millions. Les entreprises espagnoles, leurs 325 millions.

Au total, plus de 59 milliards de dollars ont été reçus mais jamais rendus, et ne sont manifestement jamais arrivés jusqu’au peuple cubain. Quant au dernier crédit russe de 50 millions de dollars en 2018, il a servi — en pleine crise alimentaire — à acheter des véhicules blindés et des hélicoptères.

On a les priorités qu’on mérite.

2026 : la crise de trop

Certes, comme l’introduction le mentionnait, la situation s’aggrave en ce début 2026 avec le blocage du pétrole vénézuélien par Washington, dans la foulée de l’intervention américaine au Venezuela. Les coupures d’électricité atteignent 20 heures par jour dans certaines provinces. La pénurie alimentaire est réelle et la souffrance du peuple cubain n’est pas en question.

Mais cette crise énergétique n’est que le dernier symptôme d’une maladie chronique.

Ainsi, il y a eu cinq blackouts nationaux entre octobre 2024 et septembre 2025, selon Human Rights Watch, et ce bien avant donc le durcissement de janvier 2026. À ceci s’ajoutent des centrales thermiques vétustes jamais entretenues, un réseau électrique en ruine et, le comble, une agriculture collectivisée incapable de nourrir 11 millions d’habitants sur l’une des terres les plus fertiles des Caraïbes…

Comme le notait récemment avec un humour mordant Philippe Silberzahn sur X, il n’y a plus rien à manger dans un pays dont le programme économique a pourtant été validé par les 650 « plus grands économistes de France » (dont ceux du NFP, bien sûr) … Il y a vraiment un côté fascinant à voir les mêmes esprits qui réclament la fin du libre-échange – source de toutes les misères, c’est bien connu – pleurnicher quand les États-Unis décident justement de limiter leurs échanges avec Cuba. On aimerait savoir : le commerce international est-il un fléau ou une bénédiction ? Il faudrait choisir.

Le vrai embargo, c’est le communisme

La réalité est limpide pour quiconque accepte de la regarder en face : la Russie, devenue largement capitaliste depuis vingt ans, a traversé des sanctions bien plus sévères que celles qui pèsent sur Cuba, et s’en sort malgré tout. Le Vietnam, communiste de nom mais capitaliste de fait, prospère. La Chine a sorti 800 millions de personnes de la pauvreté le jour où elle a laissé le marché fonctionner.

Cuba, elle, reste fidèle à la planification centrale, au contrôle des prix, à la collectivisation de l’agriculture, à l’interdiction de l’entreprise privée (timidement assouplie en 2021, soit trop peu et trop tard). Le résultat est celui que le communisme produit toujours et partout : la pénurie, la misère et l’émigration de masse.

Mais cela, les fins « économistes » français – dont ceux qui ont « validé » un programme cubain à l’efficacité fort douteuse – préfèrent ne pas le voir. L’embargo américain, aussi réel qu’il soit dans sa dimension politique, est devenu le paravent commode derrière lequel se cache l’échec structurel, total et irrémédiable d’un système qui, de Moscou à Pyongyang en passant par Caracas, produit invariablement le même résultat.

Le vrai blocus de Cuba n’est pas dans le détroit de Floride : il est dans les têtes du Politburo.

Gabriel Nerciat

DE QUOI L'UKRAINE EST-ELLE LE NOM ?

- 26/2/2026 - Grâce à la cruche pathétique que Emmanuel Macron a envoyé siéger à Strasbourg, nous commençons à avoir enfin une vague idée de ce qu'est réellement l'entité ukrainienne.

Ni une nation – évidemment – ni un État souverain ni un "conglomérat de peuples désunis" ni un vestige failli de l'ancien empire soviétique ni l'alibi criminel de plusieurs gangs semi-mafieux alliés à des milices néo-nazies (au passage, si le Arturo Ui de Brecht ne m'a jamais semblé très crédible pour incarner Hitler, il préfigure en revanche assez bien ce qu'est devenu Zelensky).

Non, l'Ukraine n'est rien de tout cela. Elle est à la fois bien moins et beaucoup plus.

L'Ukraine est un rêve dérisoire enfermé dans un drapeau sommaire tâché de sang, mais sommé depuis quatre ans d'offrir une patrie idéologique de substitution à toutes les élites occidentales qui ont décidé de renier ou de détruire la patrie charnelle de leurs pères.

Tant qu'on n'a pas compris cela, on ne peut pas saisir le degré d'irréalité suicidaire dans lequel se sont enfoncées les élites libérales européistes depuis 2022.

Alexandre Legrand

27/2/2026

Franchement, je ne sais plus trop ce que veulent les Français.

Ils veulent tout changer mais surtout que rien ne bouge.

Ils rêvent de renverser la table, à condition de ne pas rayer le parquet.

Ils cherchent une nouvelle politique, fraîche, audacieuse, inédite…

Mais pas trop différente quand même.

Pas trop brutale.

Pas trop dérangeante.

Pas trop nouvelle, en somme.

Ils attendent 2027 comme on attend la comète de Halley :

le grand soir électoral, l’apparition lumineuse, le candidat providentiel qui descendrait des cieux, programme sous le bras et solution miracle dans la poche.

Un messie homologué, garanti sans efforts, livré clé en main.

Parce que les miracles, c’est bien connu, arrivent tout seuls.

Sans qu’on ait à lever le petit doigt.

Sans qu’on ait à se lever du canapé.

On explique doctement que “la France glisse vers la dictature”,

loi après loi, décret après décret,

tweet indigné après tweet indigné.

Une dictature implacable mais confortable.

À horaires fixes.

Avec pauses café.

Et pendant que le régime prétendument tyrannique avance,

les citoyens, eux, regardent passer les textes comme on regarde passer les trains :

avec un léger soupir…

et la satisfaction discrète de ne pas avoir à monter dedans.

Au fond, peut-être que les Français veulent que ça bouge.

Mais doucement.

Très doucement.

Juste assez pour pouvoir continuer à dire que “ça ne peut plus durer”…

encore quelques années.

27/2/2026

Franchement, je ne sais plus trop ce que veulent les Français.

Ils veulent tout changer mais surtout que rien ne bouge.

Ils rêvent de renverser la table, à condition de ne pas rayer le parquet.

Ils cherchent une nouvelle politique, fraîche, audacieuse, inédite…

Mais pas trop différente quand même.

Pas trop brutale.

Pas trop dérangeante.

Pas trop nouvelle, en somme.

Ils attendent 2027 comme on attend la comète de Halley :

le grand soir électoral, l’apparition lumineuse, le candidat providentiel qui descendrait des cieux, programme sous le bras et solution miracle dans la poche.

Un messie homologué, garanti sans efforts, livré clé en main.

Parce que les miracles, c’est bien connu, arrivent tout seuls.

Sans qu’on ait à lever le petit doigt.

Sans qu’on ait à se lever du canapé.

On explique doctement que “la France glisse vers la dictature”,

loi après loi, décret après décret,

tweet indigné après tweet indigné.

Une dictature implacable mais confortable.

À horaires fixes.

Avec pauses café.

Et pendant que le régime prétendument tyrannique avance,

les citoyens, eux, regardent passer les textes comme on regarde passer les trains :

avec un léger soupir…

et la satisfaction discrète de ne pas avoir à monter dedans.

Au fond, peut-être que les Français veulent que ça bouge.

Mais doucement.

Très doucement.

Juste assez pour pouvoir continuer à dire que “ça ne peut plus durer”…

encore quelques années.

Gilles La Carbona

26/2/2026

L’électricité trois fois plus chère par décret...

Le PPE3 2026-2035 qui n’avait que peu de chance de passer par un vote à l’Assemblée nationale sera mis en œuvre par voie de décret. C’est tellement plus commode : pas de débat, pas de sanction. Une démocratie en pilotage automatique en quelque sorte. Le plus tristement savoureux, c’est que ce déni de démocratie ne gêne nullement le PS et les LR, bien au contraire. On les a déjà vu, ces champions de l’esquive, tremblant à l’idée de devoir voter une motion de censure, ou plus exactement tremblant de peur à celle de perdre leur siège, en la votant. Souvenez-vous du budget, pas d’enjeu, 400 députés rejettent le texte, une motion de censure est déposée, plus personne ne se mouille ! C’est bien ce qu’ils viennent de refaire avec les motions de censure déposées par le RN et LFI contre ce coup de force démocratique. Pour eux, il n’en est rien et plutôt que de sanctionner un gouvernement qui passe outre le débat parlementaire, ils se drapent dans leur dignité effritée pour s’offusquer qu’on puisse croire qu’ils voteront avec ces deux extrêmes, quand bien même le motif serait légitime. Ça, ils s’en foutent royalement. L’important pour ces faux opposants, c’est de conserver leurs sièges. Quand cette mandature prendra fin, le bilan de cette engeance sera catastrophique. Des compromissions en tout genre, de la lâcheté à tous les étages, et une trahison permanente. Les municipales qui arrivent doivent être l’occasion de les sanctionner, de leur rappeler que la docilité et le mensonge ne constituent pas un axe de programme.

Qu’est-ce que le PPE ? Ni plus ni moins qu’une feuille de route sur le devenir énergétique de notre pays et de sa souveraineté. La présentation est bien entendu toujours à l’avantage de sa mise en place quand les experts n’ont de cesse de dénoncer les dérives qui se traduiront par une augmentation du prix de l’électricité, comme annoncé par l’ancien président de RTE André Merlin, ou même une explosion totale des tarifs pouvant être multipliés par trois. La cause, une accélération du développement des énergies renouvelables, dont on sait déjà que c’est un gouffre, et que notre autonomie énergétique ne sera jamais assurée par cette seule source. Le PPE3 est surtout un alignement avec l’Allemagne qui vise depuis des années à détruire notre parc nucléaire et à rendre notre électricité qui est en coût de production la moins chère d’Europe, la plus onéreuse : évidemment avec la complicité de Macron qui, l’air ingénu, explique qu’il sauve le pays alors qu’il n’a de cesse de le couler. La conséquence de cette dérive idéologique sera une compétitivité sabordée, des artisans contraints de faire exploser leurs prix ou de fermer, et des particuliers pris en otage en ayant cru que de passer au tout électrique était un geste vertueux qui serait récompensé. Foutage de gueule, quand le parc des voitures électriques aura atteint un point de bascule, l’État pourra taxer à loisir ce nouveau filon et récupérer les sommes perdues sur les produits pétroliers.

Mais rien n’est neuf finalement. C’est bien la stratégie de Macron acceptée et favorisée par le PS et les LR, que de saboter l’économie de notre pays, de nous ruiner pour nous rendre dépendants de subventions donc de nous soumettre à toute forme de directives ou d’injonctions. Pendant ce temps et sans que les députés n’aient leur mot à dire, nous allons devoir casquer, raquer, encore et encore, un simple décret suffit à contraindre les Français, sans que personne ne puisse s’opposer, et c’est donc ce système de gouvernance que PS et LR soutiennent. Si vous aviez un doute sur leur degré d’acceptation du débat démocratique, ce énième épisode devrait vous éclairer : il tient sur un timbre-poste.

Tout aurait pu être arrêté si le PS et les LR avaient voté les deux motions de censure présentées. Mais encore une fois, ils se sont rangés du côté du pouvoir, se sont couchés en prétextant d’absurdes logiques, dont celle de ne pas donner une quelconque faveur au RN. L’intérêt des Français dans tout ça ? Relégué aux oubliettes, dépassé, on ne parle que de durabilité de mandat, et pour justifier des positions intenables, on évoque l’idéologie, on met en avant un principe érigé en vertu, qui voudrait qu’on ne pactise pas avec le diable. On en rirait presque, mais depuis le temps nous n’en avons plus la force, plus l’envie. Il n’y a rien à attendre de ces deux formations, PS et LR sont les béquilles de Macron, et les propos de Philippe de Villiers sont d’une justesse accablante : « les socialistes aiment tellement les pauvres qu’ils s’efforcent d’en créer davantage ». Ainsi, devant les faillites qu’ils ne sauront pas expliquer, devant les factures qui accableront un peu plus les foyers, ils viendront nous assurer de leur compassion, nous jurer qu’ils vont tout faire pour nous sauver et iront, ricanant de leurs mauvaises farces, offrir un blanc-seing à Macron, ou à celui qui aura pris sa place mais qui ne vaudra pas mieux, surtout s’il est élu avec le soutien de ces misérables.

26 février 2026

Radu Portocala

26/2/2026

« Free speach is pure bullshit » disait Emmanuel Macron il y a quelques jours.

Ces propos odieux, ces propos inquiétants entre tous auraient dû déclencher une tempête de protestations, des questions auraient dû être posées au plus haut niveau, des protestations auraient dû être formulées. Pourtant, ces propos qui trahissent une mentalité dangereuse – qui est celle de tout un groupe détenteur du pouvoir – n’ont produit que quelques vagues signes d’agacement.

Cette absence de réactions – à la fois révoltante et triste – montre que la France est résignée, qu’elle ne fait désormais que subir.

Depuis quelque temps, ici ou ailleurs, j’entends se répéter les annonces d’une inévitable, d'une imminente riposte de ceux dont la patience s’est épuisée. On prophétise des révoltes, des révolutions même, un terrible ouragan qui emporterait une classe de politiciens honnis. Mais il semble que la France soit, finalement, bien moins révolutionnaire qu’il lui plairait de l’être. Rouspéter lui convient d’avantage, semble-t-il, que renverser.

Alors, quand on vient lui dire que la parole libre est de la merde elle subit – peut-être parce qu’elle a fini par oublier ce qu’est la parole libre. Rouspéter lui suffit pour glisser dans l’illusion de la liberté.

La France est prête à recevoir n’importe quel outrage, n’importe quelle violence du pouvoir. Elle réagira en maugréant, elle se défoulera en faisant des mots d’esprit sarcastiques et se laissera chevaucher.

25 février 2026

Gilles Casanova

24/2/2026

On me dit qu'il y a des groupes fascistes partout, qu’ils sont extrêmement violents, qu'il y a une extrême droite armée immense, pleine de complicités dans la police et dans l'appareil d'État et que face à cela il faut une auto-défense. La Jeune Garde va peut-être être un peu loin en tuant, mais est-ce que la question de notre époque n'est pas la terrible force, puissance, et étendue de la violence organisée par l'extrême droite ?

Je me permettrai simplement de poser la question : depuis les années 60 quels sont les organisations structurées, regroupant des centaines parfois des milliers de personnes engagées dans le terrorisme massif, et ayant tué de manière systématique, avec la décision de le faire et la préméditation ?

J’en vois essentiellement trois, la Fraction armée rouge allemande, Action directe en France, et les milliers de membres des Brigade rouges italiennes.

Si vous me dites que ce sont des mouvements d’extrême droite fascistes je vous dirai dans ce cas que le fascisme d’extrême droite a une telle extension qu'on n'en voit plus la limite et que d'en parler n’a plus de sens.

Pour ma part j'y vois des mouvements provenant de l'extrême gauche.

Oui, l'extrême gauche, depuis les années 60 a produit des mouvements armés bien plus violents que l'extrême droite, voilà la réalité.

Elle ne fait pas plaisir.

La réalité n'est pas là pour faire plaisir.

La réalité est là pour dire la vérité.

Si j'ajoute qu'une partie de l'extrême gauche d’aujourd’hui se rallie au courant radical de l'islamisme alors là tous les records de violence et d'assassinats sont battus…

Inscription à :

Commentaires (Atom)

.jpg)